Bienvenue sur le site d'un manipulateur de mots, passionné d'écriture, de cinéma, de musique, d'ésotérisme...

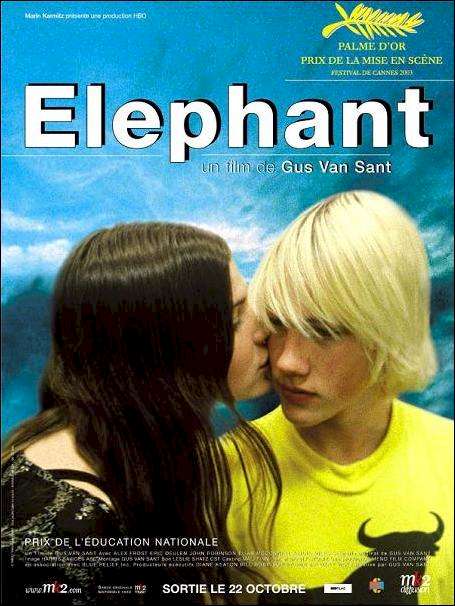

Elephant, 2003,

de : Gus van Sant,

avec : John Robinson, Alex Frost, Elias McConnell, Eric Deulen, Nathan Tyson,

Musique : Ludwig van Beethoven

La vie quotidienne d'un collège américain ordinaire. Nous suivons pendant leurs derniers instants un certain nombre d'étudiants : John (John Robinson), dont le père est constamment saoul, Michelle (Kristen Hicks), binoclarde et bourrée de complexes, Nathan (Nathan Tyson) et son amie Carrie (Carrie Finklea), beaux et peut-être amoureux, Elias (Elias McConnell), toujours à l'affût des visages ou scènes à photographier, bref, des adolescents semblables aux millions qui peuplent les établissements du monde. Mais leur destin est différent. Car, dans quelques secondes, ils seront abattus par deux de leurs collègues...

Les faits, dramatiquement réels, se sont déroulés il y a quelques années dans un lycée américain (Columbine). Abandonnant toute idée de jugement, d'analyse, le réalisateur se concentre sur les ultimes séquences de vie qui précèdent la plongée dans l'abîme. Il est sûr que nous ne sommes pas habitués à ce genre d'approche de l'horreur. Privilégiant l'émotion intense, le spectaculaire qui va provoquer une réaction viscérale chez le spectateur, les réalisateurs choisissent le plus souvent de mettre en exergue tout ce qui va secouer les tripes, révulser l'esprit, faire fondre le coeur. Ici, rien de tout cela. La caméra, indifférente, témoin objectif, suit les personnages sans se poser de question sur l'utilité profonde ou réelle d'un plan, profite d'une rencontre pour bifurquer d'un protagoniste à un autre, capte, occasionnellement, accidentellement, pourrait-on dire, des expressions furtives (Michelle passant devant l'objectif au début du film), permet le chevauchement de moments vus sous l'angle des différents êtres. Jamais le moindre parti-pris ne se fait jour : tous, victimes ou bourreaux, sont des individus "normaux", dans le sens où ils appartiennent, dans leur ombre, leur lumière, leurs blocages, leurs penchants, leurs paradoxes (Eric passe de la sonate au clair de lune de Beethoven à des pages Internet sur les armes de guerre), à la famille humaine dans sa diversité riche et horrible. On ne sait de ces adolescents que le superficiel, ce qui est appréhendable en quelques minutes. Des sons, des mots, des gestes, d'une banalité absolue puisque détachés de toute introspection profonde. Cette absence de "marquage" personnalisé, cette prise de contact "à chaud", nous rend tous ces sujets, devenus presque archétypaux, particulièrement proches, semblables dans leur nudité psychologique, à tous ceux que nous avons côtoyés jadis et dont nous ne conservons qu'un souvenir superficiel.

Constat glaçant comme la mort telle qu'on l'imagine, de l'intéraction des mondes multiples, "réels", imaginaires, virtuels, en particulier de l'univers clos, pathologique, qui est généré par les jeux video : pas de flics, pas de résistance, le pouvoir absolu sur des marionnettes sans défense défilant à l'infini sur un écran. Et surtout, comme c'est le cas pour les deux tueurs de "Funny games", une indifférence totale, une froideur robotisée, qui, seule, peut faire douter qu'une âme habite ces corps mécanisés. Et, en fin de compte, le vide intérieur intense, dérangeant, provocateur, que l'on ressent au sortir de cette vision, justifie pleinement le choix du détachement stylistique et narratif du réalisateur. Jamais, peut-être, n'a été aussi palpable, appréhensible, le fait que la vie est d'une totale, irrémédiable fragilité.

Bernard Sellier