Un homme d'exception, film de Ron Howard, commentaire

Bienvenue sur le site d'un manipulateur de mots, passionné d'écriture, de cinéma, de musique, d'ésotérisme...

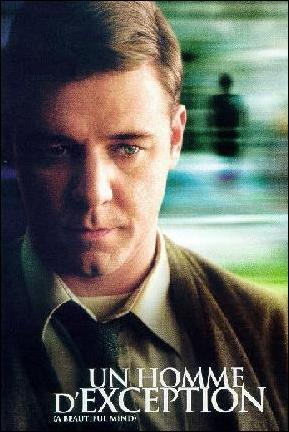

Un homme d'exception, (A beautiful mind), 2001,

de : Ron Howard,

avec : Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Christopher Plummer, Josh Lucas, Adam Goldberg,

Musique : James Horner, Aram Khachaturian, Hildegarde von Bingen

1947. La seconde guerre mondiale est à peine terminée, que se profile le danger communiste et le spectre de la guerre froide. A l'Université de Princeton, se retrouvent de nombreux cerveaux brillantissimes. Parmi les plus remarquables, Bender (Anthony Rapp), Sol (Adam Goldberg), Hansen (Josh Lucas) et, surtout, John Nash (Russell Crowe). Hormis le fait qu'il soit un génie, ou, tout au moins qu'il se pense tel, John est de surcroît misanthrope et psychologiquement instable. Il est aussi maladroit que possible avec les femmes, et les relations avec ses collègues ne sont pas des plus conviviales. Un compagnon de chambre, Charles (Paul Bettany), excentrique et frivole, lui est un jour adjoint. Quelques années plus tard, il est contacté par un mystérieux personnage : Parcher (Ed Harris), qui souhaite faire profiter le gouvernement des capacités mentales exceptionnelles de Nash. Celui-ci est chargé, sous le sceau du secret, de déceler, dans tous les journaux parus, les éventuels messages codés qu'un groupe soviétique dissident, "Nouvelle Liberté", enverrait à ses contacts "dormants" aux USA, afin de préparer une offensive d'envergure. Un second événement majeur intervient : contre toute attente, John succombe aux charmes d'Alicia (Jennifer Connelly) et l'épouse...

La vie d'un mathématicien surdoué n'est pas, a priori, un sujet particulièrement porteur de fantaisie ou de passion. Mais il est toujours sage de se méfier des a priori ! Lorsque le sujet doté "d'une double portion de cerveau et d'une moitié de portion de coeur" (tel qu'il se définit lui-même) métamorphose son état de simple théoricien bourru, insociable, en personnalités multiples, l'intérêt s'éveille soudain. Dès l'instant où le mystère s'installe dans la perception que le spectateur a de cette individualité protéiforme, cela devient carrément passionnant ! Il faut préciser que, si la narration recèle, dans son contenu même, des ressources hautement excitantes, l'incarnation que donne Russell Crowe de cet esprit maladivement génial, stupéfiante de réalisme et d'ambiguité, compte pour beaucoup dans le magnétisme pimenté qui se dégage de l'oeuvre. Il est classique d'affirmer que les rôles d'êtres en rupture avec la normalité (par exemple le Raymond Babbitt de Dustin Hoffman dans "Rain man"), sont un pain béni pour les acteurs, qui peuvent s'en donner à coeur joie dans l'exubérant, l'outrancier et le complaisant tapageur. Peut-être est-ce vrai. Quoi qu'il en soit, qu'il revête le manteau de l'étudiant torturé, cherchant désespérément l'idée originale, prodigieuse, qui installera définitivement dans le monde scientifique la marque unique de son génie, ou le manteau du patriote servant son pays grâce aux dons que la vie lui a accordés, ou encore celui du visionnaire qui voit brusquement s'écrouler l'univers d'exception dans lequel il se croyait un roi, Russell Crowe est en permanence juste. Tel un caméléon, il permet aux composantes antagonistes de son personnage de fluctuer au gré des événements, de se chevaucher, de se confondre subtilement, sans que jamais une transition artificielle n'apparaisse. Au fur et à mesure que s'infiltre l'évidence, à savoir la schizophrénie de Nash, sa nature originellement rébarbative et antipathique s'humanise, se fragilise, et de cerveau froid, calculateur, présomptueux, il devient coeur naïf, bouleversant, persuadé que la puissance de son esprit sera capable de contrer les dérives de son psychisme malade. Car, si le film survole les grandes étapes pathologiques et historiques du mathématicien (se terminant sur quelques phrases ferventes prononcées lors de la remise du prix Nobel en 1994), il est aussi une vibrante histoire d'amour, illuminée par la grâce lumineuse de Jennifer Connelly.

L'oeuvre ne prétend pas décrypter le mystère insondable d'un esprit hors normes. Il se focalise habilement sur l'évolution lente, la glissade imperceptible de l'intelligence supérieure à l'hallucination morbide et rend préhensible, pour le commun des mortels, l'intime parenté qui existe entre le génie et la folie.

Bernard Sellier