Les Damnés, film de Luchino Visconti, commentaire

Bienvenue sur le site d'un manipulateur de mots, passionné d'écriture, de cinéma, de musique, d'ésotérisme...

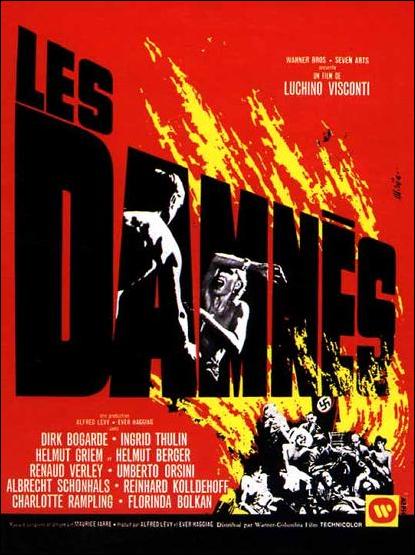

Les damnés, (La Caduta degli Dei, The Damned), 1969,

de : Luchino Visconti,

avec : Dirk Bogarde, Ingrid Thulin, Helmut Berger, Umberto Orsini, Renaud Verley, Charlotte Rampling, Florinda Bolkan, Helmut Griem,

Musique : Maurice Jarre

Février 1933. Une grande fête de famille a lieu dans la riche famille Essenbeck, à l'occasion de l'anniversaire du vieux Joachim (Albrecht Schoenhals). Sont réunis, autour de ses enfants, Konstantin (Reinhard Kolldehoff) et Sophie (Ingrid Thulin), Frederick Bruckmann (Dirk Bogarde), membre de la direction du groupe industriel que dirige Joachim, Aschenbach (Helmut Griem), fanatique du parti nazi naissant, Herbert Thallman (Umberto Orsini) et sa femme Elisabeth (Charlotte Rampling). Au cours du dîner, alors que la nouvelle de l'incendie du Reichstag parvient, Joachim, bien que n'appréciant pas la personnalité du prolétaire Hitler, se voit contraint, pour que son entreprise perdure, de démettre Herbert, qui ne cache pas son opposition farouche au régime, de ses fonctions à la direction du groupe. Pendant la nuit, le vieillard est assassiné. Les SS investissent la demeure, mais Herbert, accusé du meurtre, a le temps de fuir. Martin (Helmut Berger), fils de Sophie, devient l'actionnaire majoritaire. Poussé par sa mère, il désigne Bruckmann comme directeur général, à la grande fureur de Konstantin, membre des SA...

Grandeur et décadence inéluctables des élites... Passionné par ce sujet, Visconti l'avait déjà magnifiquement développé dans "Le Guépard", lors du bouleversement politique de l'Italie dans les années 1860. Si nulle personne au monde (à part les révisionnistes, bien sûr !) n'ignore que des millions d'individus ordinaires ont été exterminés par la folie temporaire d'un peuple, il est utile de savoir que la purge n'épargnait pas les puissants. Transportés par un délire de domination aussi aveugle que barbare, les adeptes du "Nouvel Ordre Mondial" considèrent, comme le dit clairement Aschenbach, que "tout est possible". Dès lors, même les barons richissimes, tels Konstantin, pourtant membre respecté des SA, prennent l'allure de dinosaures qu'il convient d'éliminer. Que dire alors des fous qui, à l'instar de Herbert, ont le courage de condamner les visions du Führer ! Ils n'ont pas la moindre chance d'échapper au rouleau compresseur. La pensée unique, formatée, a désintégré momentanément l'amour.

Si l'anéantissement programmé des Aristocrates, tels que les incarne Don Fabrizio Salina ("Le Guépard"), comporte déjà sa dose de drame, ce n'est rien comparé à ce qui se déroule ici. Dans la noirceur intégrale, viscérale, qui baigne l'oeuvre, seuls émergent Elisabeth et Herbert, derniers vestiges d'un monde humanisé, dont la survie n'est qu'une question de jours. Tous les autres protagonistes sont des chiens enragés qui se battent avec toutes les armes, tous les artifices, toutes les manipulations qui sont en leur possession. Mais, par le mécanisme d'une loi incontournable, cette vilénie éliminatrice, cette haine idéalisée, se retournent inéluctablement contre ses émetteurs. Transfigurés par des acteurs impériaux, les membres de cette famille maudite parcourent sous nos yeux toutes les strates de l'échelle sociale et psychologique, depuis le sommet du pouvoir, de la richesse et de l'orgueil, jusqu'à la déchéance mortifère. Tous, dans leurs tares comme dans leurs illusoires intrigues, dans leurs détresses comme dans leurs violences, prennent vie avec une intensité, une rage, que l'on a rarement vues chez Visconti. Les longues séquences paisibles, dans lesquelles se déploient, fastueux et millimétrés, les rituels aristocratiques, sont ici zébrées par des éclairs volcaniques. Les scènes de joyeuses beuveries s'achèvent dans un massacre apocalyptique. On ne sait trop qui admirer le plus : Dirk Bogarde, pitoyable dans son vertige chimérique d'ascension ; Ingrid Thulin, précipitée de la position d'Impératrice à celle de fantôme blafard ; Aschenbach, arborant en permanence le sourire pervers du manant devenu roi ; Charlotte Rampling, radieuse, illuminant de son regard sublime un monde cannibale ; Konstantin, vestige ruiniforme inconscient d'une Allemagne dont il ne perçoit pas l'évolution ; Helmut Berger, impressionnant de duplicité, de haine contenue, le visage ravagé par la souffrance et l'envie, aussi souverain dans son univers de travesti que dans son intégration dans le monde des SS.

Avec plus d'acuité, plus de véhémence, moins de lenteurs, que dans "Le Guépard", la fin d'un monde prend ici une réalité palpable, bouleversante, universelle, bien que l'histoire soit circonscrite à un microcosme marginal. Il est possible de ressentir, intellectuellement, mais même presque physiquement, l'illusion vertigineuse qui a saisi à cette époque le plus banal des individus, lui faisant croire que son allégeance au parti nazi lui ouvrirait les portes de la suprématie et de la gloire. Une œuvre magistrale.

Bernard Sellier